三井ホームの現場調査

東京都 H様邸

調査日:2019年8月~2020年3月

【エンジニアリングレポート】

調査結果まとめ

- 全般的には、大きな問題はなかった

- 検査依頼や是正報告も問題なし

- 内部造作の大工工事は、「うまい」「下手」がはっきりと出てしまう

- 是正は指摘後、修正され問題なく引渡しが遂行された

建物の用途や規模によって、耐火建築物にしなくてはならず、木造建築物でも勿論建築は可能ですが、作業工程が多くなり、不具合指摘が出やすくなるのが一般的です。

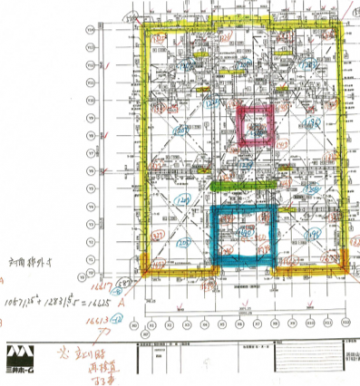

基礎配筋検査レポート

軽微な指摘はあったものの丁寧に施工されており問題はなかった。写真は、水道排水管の施工状況。補強筋もルール通り施工されており「教科書通り」といったところか。

軽微な指摘はあったものの丁寧に施工されており問題はなかった。写真は、水道排水管の施工状況。補強筋もルール通り施工されており「教科書通り」といったところか。

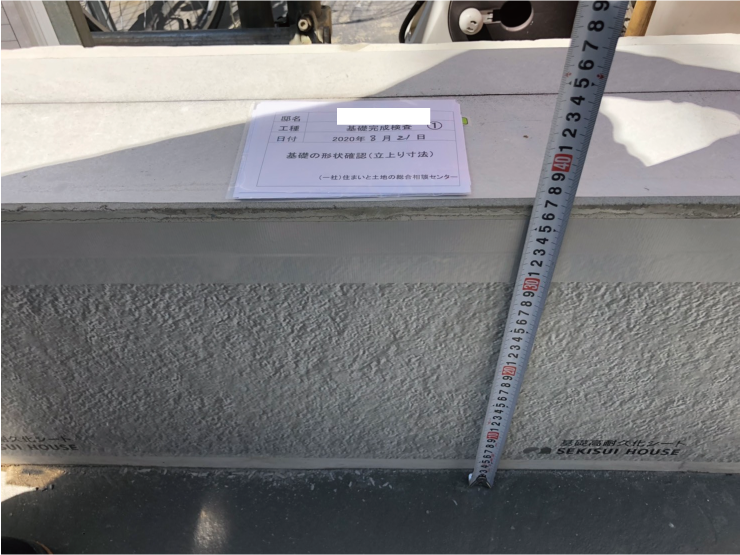

基礎完成検査レポート

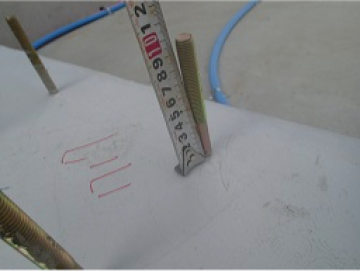

基礎完成検査でも問題となるような指摘はなかった。写真は土台を固定するためのアンカーボルトをチェックしているもの。次の写真は水道の排水管。

基礎完成検査でも問題となるような指摘はなかった。写真は土台を固定するためのアンカーボルトをチェックしているもの。次の写真は水道の排水管。 接着剤は青く着色した仕様のものを採用している。目視できちんと接着剤が塗布されているかがわかりやすく管理のしやすさを鑑みたもので、こういった材料選定をしている会社は施工管理に配慮していることがわかる。

接着剤は青く着色した仕様のものを採用している。目視できちんと接着剤が塗布されているかがわかりやすく管理のしやすさを鑑みたもので、こういった材料選定をしている会社は施工管理に配慮していることがわかる。上棟検査レポート

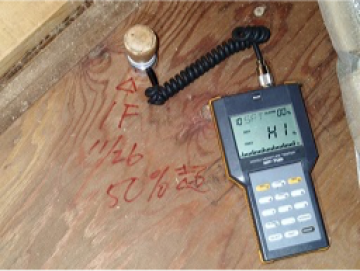

上棟検査では構造用金物のチェックを中心に検査を実施する。使用方法が間違っているケースもあるので注意を払う必要がある。

上棟検査では構造用金物のチェックを中心に検査を実施する。使用方法が間違っているケースもあるので注意を払う必要がある。  含水率は大きく超過していた。乾燥促進を図り、含水率が規定値以下になることを確認しなければ次工程へ進むことを許さないが、木造住宅では大半のケースで含水率超過が目立つ。 特に、枠組壁工法は構造の組み立て工事(フレーミングとよぶ)の天候や、工事期間、雨養生の仕方によって構造躯体が濡れやすいことがアキレス腱だろう。工場であらかじめ壁パネルを制作し、現場搬入するパネル工法を推奨する。

含水率は大きく超過していた。乾燥促進を図り、含水率が規定値以下になることを確認しなければ次工程へ進むことを許さないが、木造住宅では大半のケースで含水率超過が目立つ。 特に、枠組壁工法は構造の組み立て工事(フレーミングとよぶ)の天候や、工事期間、雨養生の仕方によって構造躯体が濡れやすいことがアキレス腱だろう。工場であらかじめ壁パネルを制作し、現場搬入するパネル工法を推奨する。※敷地状況によっては工法選択ができない場合があるので必ず先に確認しておきたい事項である。

防水検査レポート

三井ホームは通常「VFフェルト」というアスファルトフェルトで壁の防水層を構成するが、外壁仕様によっては「透湿防水シート」を採用するケースがある。別名「防水紙」と呼称するだけあり、紙のような材料で破損しやすいのがネックだ。 検査では主に、写真のような外壁貫通部の施工不良を指摘した。 このタイミングで現場監督がきちんと品質検査を実施しているケースは実に少なく、職人任せになってしまう現場もあるのが懸念事項の一つだろう。

検査では主に、写真のような外壁貫通部の施工不良を指摘した。 このタイミングで現場監督がきちんと品質検査を実施しているケースは実に少なく、職人任せになってしまう現場もあるのが懸念事項の一つだろう。

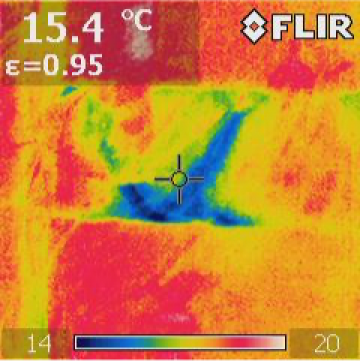

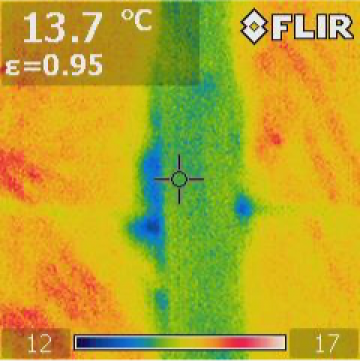

断熱検査レポート

断熱検査では赤外線カメラを使用して、隙間の有無を確認するが、充填工法の断熱材では隙間が多いのが実情である。

断熱検査では赤外線カメラを使用して、隙間の有無を確認するが、充填工法の断熱材では隙間が多いのが実情である。

職人の腕も問題なのだが、そもそも綿のような断熱材を隙間なく均一に充填するのが難しい。工期やコストを鑑みての工法選定だが、きちんとした施工ができて初めて断熱性能が発揮されるのは言うまでもない。

職人の腕も問題なのだが、そもそも綿のような断熱材を隙間なく均一に充填するのが難しい。工期やコストを鑑みての工法選定だが、きちんとした施工ができて初めて断熱性能が発揮されるのは言うまでもない。

内部造作完了検査レポート

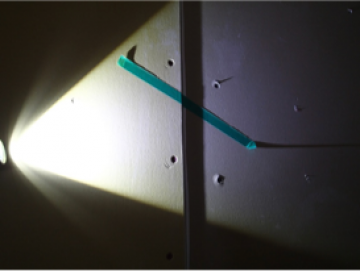

大工工事が完了した段階で実施するのが「内部造作完了検査」。特に大工のモラルとスキルに品質の良し悪しが左右される。次の写真は、石膏ボードの隙間だが・・

大工工事が完了した段階で実施するのが「内部造作完了検査」。特に大工のモラルとスキルに品質の良し悪しが左右される。次の写真は、石膏ボードの隙間だが・・  隙間というレベルではなく、貼り替えを指示。もう一枚は、石膏ボード同士の段差である。

隙間というレベルではなく、貼り替えを指示。もう一枚は、石膏ボード同士の段差である。  昨今の大工(職人)不足で、技量が足りない大工でも仕事があるのが業界の実情で、このような施工ミスは思ったより多いといっていい。

昨今の大工(職人)不足で、技量が足りない大工でも仕事があるのが業界の実情で、このような施工ミスは思ったより多いといっていい。【H様邸基本情報】

| 建設地 | 東京都 |

|---|---|

| 工法 | 枠組壁工法(木造・ツーバイシックス) |

| 延べ面積 | 340〜350㎡ |

| 階層 | 3階 |

| 契約時見積 | 該当データなし |

| 最終見積 | 12,600〜12,700万円 |